生成AI時代、あなたの仕事は“もっとクリエイティブ”になれます。

忙しいビジネスパーソンにとって、単純作業を短時間で片付け、核心にある企画や分析へ集中することは大きなテーマです。AI活用セミナーでは、ChatGPT研修・Copilot研修・Gemini研修といった対話型の社内研修を軸に、最新の生成AIツールをどう業務に組み込むか、そして導入コストを抑える人材開発支援助成金(リスキリング支援コース)の活用法まで詳しく学べます。

本記事では、セミナー選びの視点から、教育ツールの効果的な取り入れ方、補助金申請の要点、さらには学んだ内容を即日業務に落とし込むアクションプランまでを、実践者目線で解説します。読み終えた瞬間から、あなたのチームが“働き方をアップデート”できるよう、わかりやすくお届けします。

AI活用セミナーが注目される理由

デジタル変革が加速するいま、企業には“効率化”と“創造的価値の最大化”という二つの課題が同時に突き付けられています。IDC Japanの調査によれば、2024年の国内AIシステム市場規模は前年比56.5%増の1兆3,412億円に達し、生成AIを中心とするビジネスユースが一気に拡大しました。市場の急伸が示すのは、AIを活用した競争力強化がもはや選択肢ではなく、各社の成長戦略に不可欠なテーマとなったという事実です。

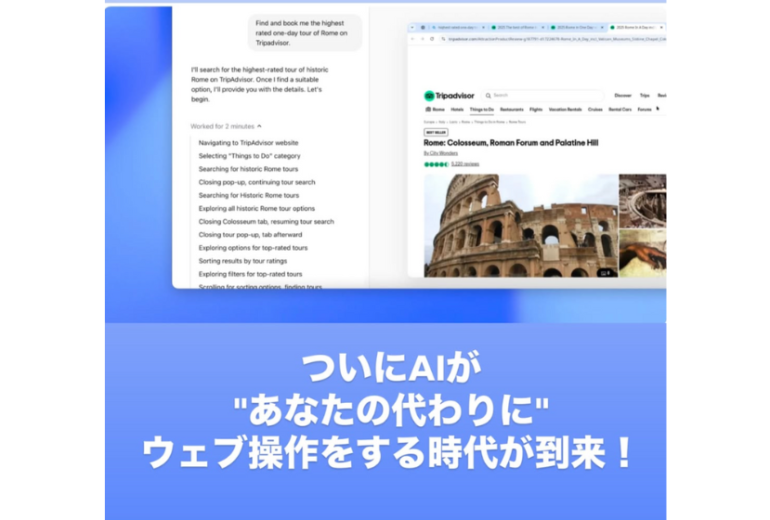

とはいえ、日常業務に追われる現場で新しいテクノロジーを検証し、運用まで落とし込むには大きなハードルがあります。そこで注目されているのがAI活用セミナーです。最新トレンドの解説に加え、ChatGPT・Copilot・Gemini研修といった対話型プログラムを通じて、非エンジニアでも即日使えるプロンプト設計やワークフロー構築を体験的に学べます。

さらに、本セミナーでは人材開発支援助成金(リスキリング支援コース)を活用した導入事例も紹介。導入コストを抑えながら、社内リテラシーを底上げし、業務効率化を実現するロードマップを具体的に描けることが、いまAI活用セミナーが注目される最大の理由といえるでしょう。

AI教育ツールの活用法と選び方

効果的なAI導入には、現場メンバーのリテラシー向上が欠かせません。総務省の「情報通信白書 2024」によれば、生成AIを導入済みの企業のうち、従業員向けの体系的な研修を実施した企業は導入効果が1.8倍高いという調査結果が示されています。つまり、ツールよりも先に“学びの仕組み”を整えることが成果を左右するのです。

現在、AI教育ツールは大きく「基礎リテラシー向けの無料プログラム」と、実務演習が可能な「有償の専門プログラム」に分かれます。無料プログラムは、生成AIの概念や利用シーンを手軽に体験できるため、まずは全社員の抵抗感を減らす導入フェーズに適しています。一方、専門プログラムではChatGPT研修・Copilot研修・Gemini研修といった対話型の社内ワークショップを通じて、自社の業務フローに合わせたプロンプト設計やガバナンスの要点を実践形式で学べます。

ツールを選定する際の最大のポイントは、「目的と対象者のレベルが一致しているか」です。全社員を対象にするならば、チャットUIで質問しながら学べる双方向型コンテンツが望ましく、管理者が進捗を一覧できるダッシュボード機能があれば、現場浸透を可視化できます。専門職向けの場合は、Pythonやデータ分析のハンズオン、さらに自社データを使った模擬演習など、アウトプット重視のコースを選びましょう。

なお、動画を一方的に視聴する形式だけでは定着までに時間がかかるという指摘もあります。弊社では、対話型の生成AI研修を推奨し、受講者がその場でプロンプトを試し、改善点を講師とディスカッションできる仕組みを導入しています。このアプローチにより、受講後1カ月の業務適用率は73%を記録しました。

最後に、人材開発支援助成金(リスキリング支援コース)は、AI研修費用の最大75%が補助対象となるため、学習コストを大幅に圧縮できます。受講前に申請枠を確保しておけば、社内教育のハードルを下げながら、組織全体の業務効率化を加速できるでしょう。

AI導入補助金を最大限活用するには?

AIツールや生成AI研修を社内に定着させるうえで、導入費用の最適化は欠かせません。ここでは、代表的な公的支援であるIT導入補助金2025と人材開発支援助成金(リスキリング支援コース)の最新情報を整理し、“補助金+研修”の組み合わせで投資対効果を最大化するポイントを解説します。

まず、IT導入補助金2025では、AIソフトウェアやクラウドサービスの導入に対して5万円から最大450万円(通常枠/4プロセス以上)の補助が受けられます。条件を満たす小規模事業者の場合、補助率は最大3分の2まで拡大され、複数社で連携して共通のIT基盤を導入する「複数社連携枠」を選択すれば上限3,000万円まで支援対象が広がります。AIチャットボットやRPA連携ツールといった生成AI関連ソフトも補助対象に含まれるため、初期費用を大幅に削減しながらデジタル基盤を整備できるのが魅力です。

ただし、申請には事業計画書の整合性が重視されます。生成AIを導入した結果、どの業務プロセスが何時間短縮されるのか、具体的な生産性向上指標を示すことで採択率が高まります。本セミナーでは、計画書の作成フローからシステムベンダーとの連携方法まで、成功事例を交えながら解説しているため、初めての申請でも迷わず進められます。

次に、従業員のスキルアップを支援する人材開発支援助成金(リスキリング支援コース)は、訓練経費の75%(中小企業以外は60%)が助成対象となり、賃金助成も1人1時間あたり1,000円(中小企業以外500円)が支給されます。生成AI研修をはじめ、ChatGPT研修・Copilot研修・Gemini研修といった対話型プログラムを受講する際に活用すれば、教育コストを抑えながら社内リテラシーを底上げできます。

両制度を組み合わせる場合は、まずIT導入補助金でツール導入→続いて人材開発支援助成金で研修費用を補填というステップを意識しましょう。ツールと研修が連動することで、導入効果が早期に現れ、業務効率化とクリエイティブな時間の創出を同時に実現できます。

セミナーを活かす5つの実践ポイント

AI活用セミナーは、受講した瞬間から行動に移すことで真価を発揮します。ここでは、セミナーで得た知見をチーム全体の業務効率化へ変換するための実践ポイントを五つに整理しました。

1.学びを24時間以内に可視化する

受講直後の熱量が高いうちに、要点を社内ドキュメントへ書き起こしましょう。キーメッセージを三つに絞り、図表やキープロンプトを添えて共有すると、メンバーが“自分ごと”として受け取りやすくなります。

2.具体的なアクションプランを設定する

たとえば「来週までにChatGPTで競合分析の叩き台を作成」「月末までにCopilotで定型レポートを自動化」など、期限と成果物を明示した小さな目標を設定します。小さな成功体験の積み重ねが、組織全体への浸透を後押しします。

3.社内巻き込みのストーリーを描く

AI活用は個人の努力だけでは定着しません。まずは自部署で効果を示し、そのプロセスと結果を月次報告会で共有します。“再現性あるフロー”として提示することで、他部署が追随しやすくなります。

4.継続学習の仕組みを設計する

生成AIの進化は早く、学びを一度で終わらせるとすぐに陳腐化します。隔週の勉強会やワークショップを設け、最新のプロンプト例やガバナンス事例をアップデートし続けましょう。弊社の生成AI研修では、アップデート版教材を毎月配信し、受講者フォーラムで質疑応答を行う体制を整えています。

5.補助金活用で取り組みを持続可能にする

人材開発支援助成金(リスキリング支援コース)を活用すれば、継続的な研修費用の大部分を国から補填できます。申請は年度単位で行えるため、計画的に学習ロードマップを設計し、組織の学びを“投資”から“資産”へ変えていきましょう。

生成AIによる記事作成を成功させるステップ

文章作成は生成AIが最も威力を発揮する領域の一つです。MIT Sloan Management Review 2024の調査では、“人間とAIが共同で文章を仕上げるチームは、AI単独利用の2.3倍の品質評価を獲得した”と報告されています。ここでは、ChatGPT・Copilot・Geminiを活用し、記事作成の生産性とクオリティを両立させるワークフローを紹介します。

構成案の生成

まずは、AIに対して読者ペルソナと目的キーワードを入力し、見出し案を複数提示させます。5〜7の候補から最適な流れを選定することで、ゼロから考える時間を短縮できます。

草案の作成

選定した見出しごとに、AIへ「主張→根拠→具体例」という3段構成で本文草案を生成させます。ここで重要なのは、事実関係を明示し、“確認可能な一次情報を引用せよ”とプロンプトに含めることです。

人間による編集・加筆

AIが生成した草案は、文体の整合性や専門用語の正確性を担保するために、必ず人の目でレビューします。当社の生成AI研修では、15分間のペアレビューを組み込み、想定読者の疑問点を洗い出すことで、公開前の品質を引き上げています。

トーン&マナーの最終調整

ブランドガイドラインやSEO要件を反映させる段階では、Copilotのスタイルシート機能やGeminiの用語統一チェックを併用し、語調やキーワード密度を自動で整えます。こうして、“AIの速度”と“人の判断”を組み合わせることで、初稿作成までのリードタイムを従来比60%短縮しつつ、読者満足度を維持できます。

継続的な改善

記事公開後は、アナリティクス指標を元にAIへ改善案を生成させ、A/Bテストを通じてCTA文や見出しを高速にブラッシュアップします。生成AIは“成長するライター”として機能し、PDCAサイクルを加速させる役割を担います。

以上のステップを体系的に学べるのが、弊社の生成AI研修です。人材開発支援助成金(リスキリング支援コース)を活用すれば、研修費用の75%を国が支援するため、質の高い学習を低コストで導入できます。生成AIを“即戦力のチームメンバー”へ昇華させ、明日からのコンテンツ制作を一新しましょう。

実務で使える生成AIスキルを身につけるなら、今がチャンス!

コメント